放送に特化したリモート出演システム「TBS BELL」

STAFF + WORKS

2人のエンジニアが語る

「TBS Qs」開発・運用秘話(前編)更新日 2024年5月10日

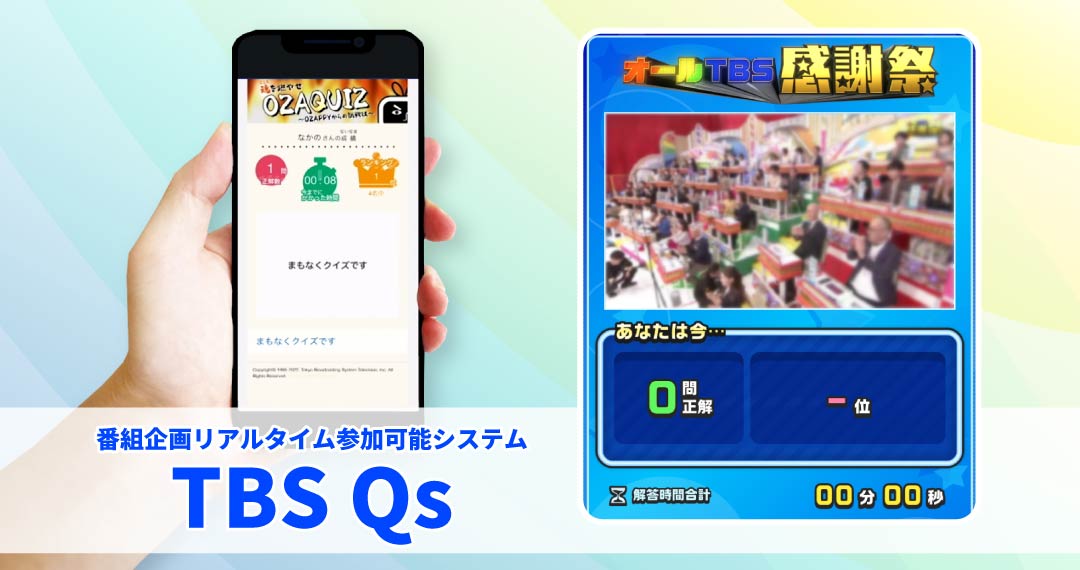

エンタテインメントに新たなデジタル技術を取り入れることで視聴者の方に楽しさや感動、わくわく感をお届けするべく、様々なチャレンジに取り組むTBSグロウディアのデジタル技術事業本部。当社ITエンジニア職社員が開発に携わったのが、視聴者参加型リアルタイムのクイズシステム「TBS Qs(キューズ)」です。

このシステムの開発秘話を中心に、開発・運用に携わったエンジニア2名にTBSグロウディアの魅力や「放送をテクノロジーで支える」ことへの思いなどについてを聞いてみました。

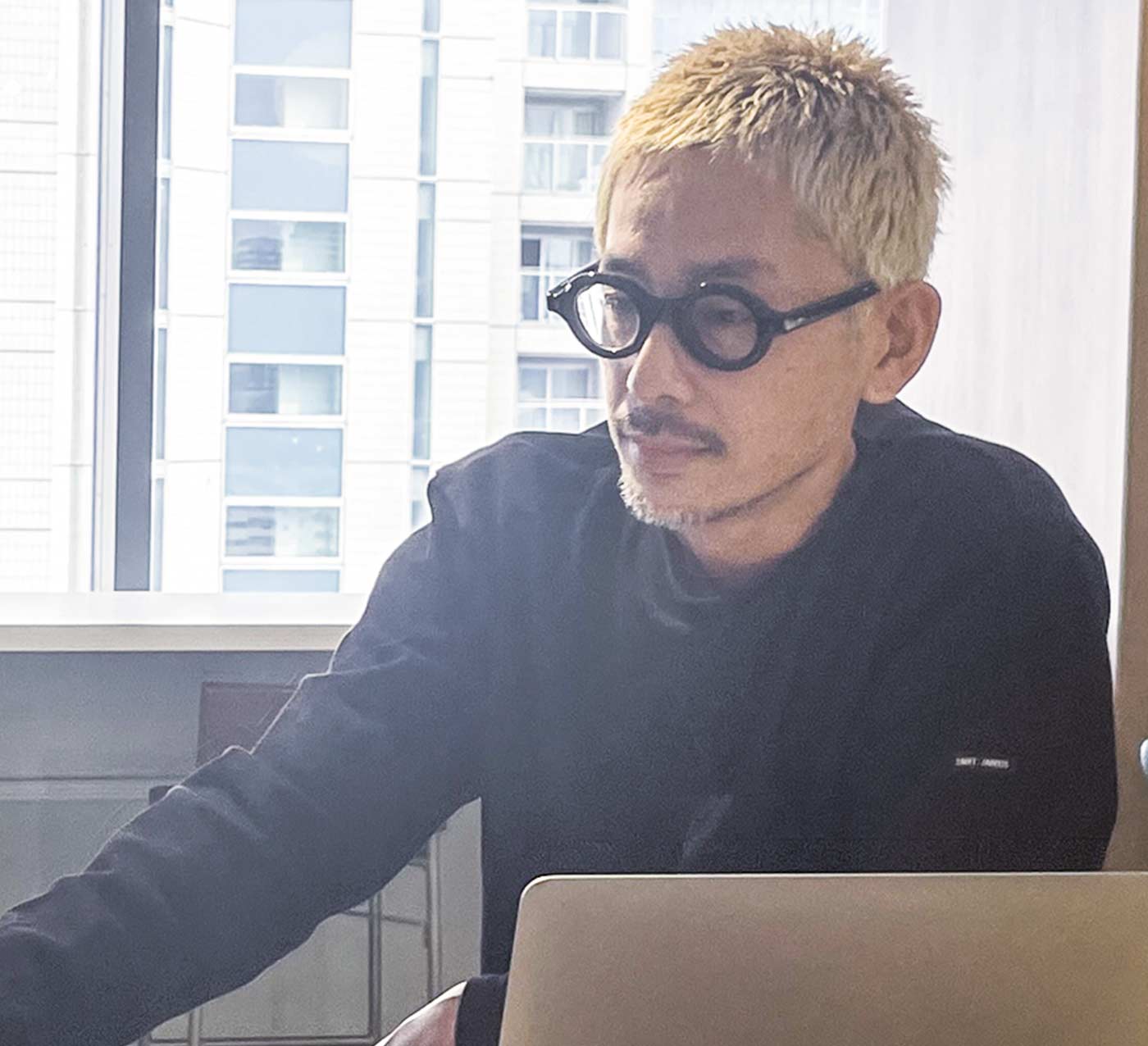

ITエンジニア

前浜 祐介

Yusuke Maehama

デジタル技術事業本部

ソリューション営業部

(人が嫌がるアロハシャツが好き)

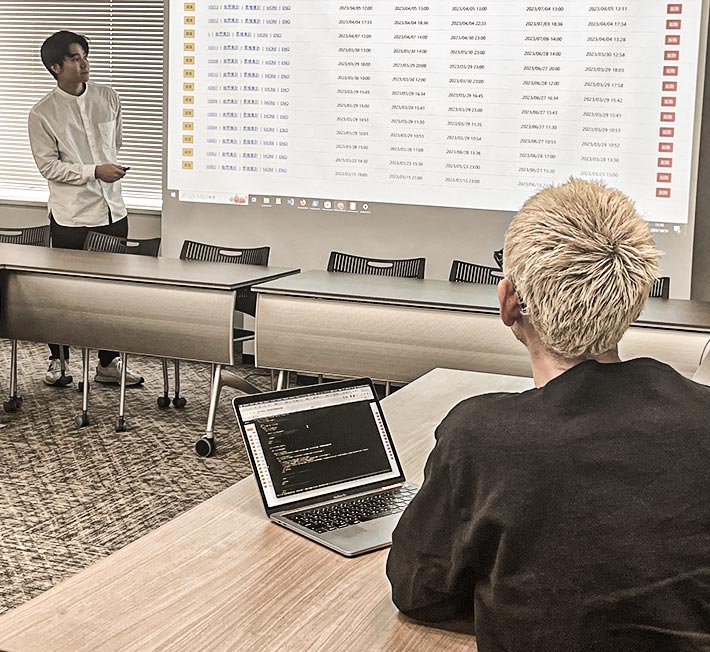

ITエンジニア

及川 夏依

Kai Oikawa

デジタル技術事業本部

開発部

2022年入社

(ラジオとアニメが大好きです!)

「テレビの視聴体験をより高い満足度で提供したい」その思いから生まれたTBS Qs

まずは、「TBS Qs(キューズ)」への関わりと、アプリの特徴について教えてください。

まずは、「TBS Qs(キューズ)」への関わりと、アプリの特徴について教えてください。

前浜:

TBSQsは当初、私が開発責任者として携わり、現在は運用責任者を担当しています。スマートフォンのWebブラウザを使ってライブイベントなどでリアルタイムに参加することができる早押しクイズをするためのシステムで、視聴者が同じ時間に一斉に参加して楽しんでいただくことを実現したのが大きな特徴です。

TBSテレビでは春と秋に「オールスター感謝祭」という大規模な特番を放送しているのですが、番組内で行われるクイズに視聴者もスマホから参加してもらい、視聴者順位を競い合うような体験を作れば、番組視聴がより良い体験になるのではないかというのが開発のきっかけでした。そのため、たくさんの視聴者に同時に参加できることを開発目標にしていて、100万人同時参加をターゲットに開発試験を続けています。現在までに50万人までは同時参加できることを確認しています。

「オールスター感謝祭」ではクイズの回答時間を競い合ってスタジオが盛り上がる様子が本当に楽しいですが、その世界観や体験を視聴者自身のスマホに拡張するというのが狙いなのですね。

「オールスター感謝祭」ではクイズの回答時間を競い合ってスタジオが盛り上がる様子が本当に楽しいですが、その世界観や体験を視聴者自身のスマホに拡張するというのが狙いなのですね。

前浜:

テレビではデータ放送の機能を使って番組に参加することもできるのですが、テレビの場合は世帯単位での参加になってしまいます。それを個人単位で参加できるようにしようと考えたときに、スマホの技術を活用することに至りました。ご家族で視聴される場合でも、一人ひとり正解・不正解の判定が出ることでより番組を楽しめるのではないかと思います。

とても興味深いですね。この開発の背景には、テレビの楽しみ方をテクノロジーで拡げたいという思いがあるように感じます。

とても興味深いですね。この開発の背景には、テレビの楽しみ方をテクノロジーで拡げたいという思いがあるように感じます。

前浜:

そうですね。これまで続いてきた「テレビ視聴を楽しむ」という体験をより高い満足度で提供したいという思いがあります。一人での視聴、グループでの視聴、あるいは視聴者同士のコミュニティとテレビと視聴者の関係には様々なものがありますが、それぞれを新しい視聴体験を通じて活性化させたいと考えています。テレビの番組制作では撮影や映像処理の技術がどんどん高度化していますが、一方で番組を視聴者に届けるラストワンマイルの部分でもTBS Qsのような新しい技術を活用して視聴体験を行動化していきたいですね。

TBS Qsは現在同時接続100万人を目指して開発を進めているとのことですが、実際に番組に導入されたケースはあったのでしょうか?

TBS Qsは現在同時接続100万人を目指して開発を進めているとのことですが、実際に番組に導入されたケースはあったのでしょうか?

前浜:

2021年7月に、TBSテレビで放送された「知育」をテーマにした特番で試験導入しました。その番組では早押しクイズという当初のコンセプトではなく、スマホならではの体験ということで知育パズルのコンテンツを用意して、スタジオと視聴者で同じ問題に挑んでもらいました。視聴者の皆さんからは、出演者と同じゲームを一緒に楽しめるという点が大変好評で、SNSなどでもとても良い反響が得られたと感じています。またネットのライブ配信を使用して「オールスター感謝祭」と同じフォーマットで視聴者参加型のオンラインイベント「TBSオール視聴者感謝祭」を開催したこともあります。

ライブ放送での試験運用で感じた手応えと課題

TBS Qsの開発で苦労した点について教えてください。インターネットは端末や通信環境によって遅延が生じやすくリアルタイム参加の精度を追求する点では苦労もあったのではないかと思います。

TBS Qsの開発で苦労した点について教えてください。インターネットは端末や通信環境によって遅延が生じやすくリアルタイム参加の精度を追求する点では苦労もあったのではないかと思います。

前浜:

その点についてはある程度の妥協が必要な部分ですね。現在のシステムでは概ね1秒以内の誤差に収まるようシステムを追い込んで開発しています。それ以上の追い込みについては難しい部分もあり、これ以上の精度をどのように実現するかは今後の課題になっていくと考えています。

また、実際に放送で使用した際には生放送という環境のため(スタジオの)現場で様々なトラブルが起こります。例えば、視聴者の成績集計が思ったほどスムーズに出なかったり、またネットのライブ配信で行った「TBSオール視聴者感謝祭」では、クイズのWebブラウザへの出題が上手くいかないことがあったり。こうしたトラブルは現場でリアルタイムに対応して改善していきました。

及川さんは(取材当時)入社2年目ながら「オールスター感謝祭」のリハーサルイベントで実際にTBS Qsの試験運用に携わったそうですが、実際にライブイベントの現場でTBS Qsを運用してみていかがでしたか?

及川さんは(取材当時)入社2年目ながら「オールスター感謝祭」のリハーサルイベントで実際にTBS Qsの試験運用に携わったそうですが、実際にライブイベントの現場でTBS Qsを運用してみていかがでしたか?

及川:

私は同期のエンジニアと一緒にTBSグループ社内で行われた「オールスター感謝祭」のリハーサルイベント「オールTBS感謝祭」にスタッフとして参加して、TBS Qsを使ってリアルタイムにクイズを出題したり、回答結果やランキングを集計したりといった試験運用に携わりました。私自身はテレビの副調整室に入る機会も滅多にないのでそれだけで緊張だったのですが、実際にクイズを出題する瞬間が一番緊張しました。番組のタイムラインをしっかりと把握して、番組ディレクターをはじめ他のスタッフと連携するために声も出していかないといけません。スタジオとTBS Qsがリアルタイムで同時平行に進行していくため、生放送ならではの緊張感がありましたね。次のクイズを出す準備ができているか、結果の集計にどれくらい時間が掛かるかなどは副調整室の中でたくさんのスタッフが声を出して伝え合うことで連携していきました。

私自身は、緊張感のある場面で自分らしく動くことが苦手な面があったのですが、実際に制作現場に携わってみて様々な経験ができたと思います。例えば、生放送の現場で自分の担当する作業が遅れているときも、しっかりと「遅れています」と大きな声で皆に伝わるよう発信して、情報と状況を共有することが重要だということを学びました。そこで黙ってしまうと周囲のスタッフ全員に迷惑を掛けてしまう。順調な時だけでなく上手くいっていないときもきちんと情報共有をすることで連携がうまく機能すると感じました。

ライブ配信に合わせて正確にシステムを動かすという緊張感のなかで、視聴者に新しい楽しさや感動、わくわく感をお届けしたいという熱意をもって「TBS Qs(キューズ)」の運用に取り組んだ二人。後編では、エンジニアにとってTBSグロウディアの環境や組織の強み、これからの目標などについて聞いてみたいと思います。

関連リンク

- 組織改編に伴うデジタル技術事業本部の名称変更について(2024/07/01)